【昭和100年特集】「´84とちぎ博(昭和59年)」が地域にもたらしたものとは

シリーズでお伝えしている「昭和100年」の特集。2025年は昭和元年から数えて100年の節目の年ということで、栃木県内でこれまでにあった主な出来事を振り返ります。今回は今から41年前、昭和59年(1984年)に宇都宮市で開催された地方博覧会「´84とちぎ博」を紹介します。

とちぎ博は1984年の7月12日〜9月16日まで、清原工業団地にある宇都宮市清原中央公園で開催されました。県内外から240の企業が出展、20のパビリオンが並ぶという地方博覧会としては最大級の規模となりました。

67日間の会期に、目標入場者数を超えた134万人が来場。黒字化にも成功し、県内経済の発展や産業の知名度アップなど多方面に効果をもたらしました。

とちぎ博の実行委員会事務局のメンバーだった元県職員の岡田操さん(78)です。とちぎ博を担当した当時は30代。開催が決まった時のことを懐かしそうに話してくれました。

(岡田操さん)

「船田譲県知事(当時)が産業博覧会を開催すると記者会見で発表したが、県の幹部も知らされていなかったんです。当時各地で地方博がやっていましたが、その地方のマスコミが主催することが多く、プロデューサーも『地方公共団体が主催は初めてだ』と言っていました」

始まった当初、入場者数は1日8千人ほどの日もありましたが、子どもたちの夏休み期間に入ると一気に増え、ピーク時には1日で6万人を超えました。観覧車に乗るのに数時間待ち、あらゆるパビリオンにも人だかりができたそうです。

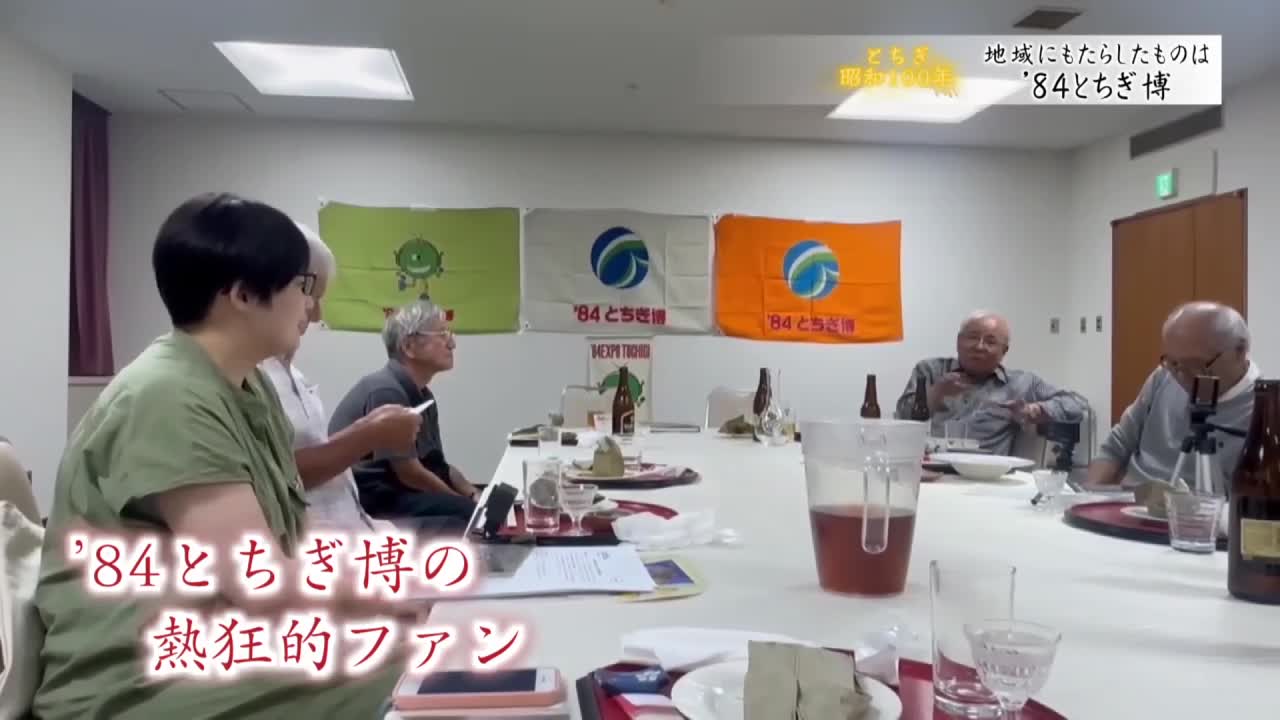

この日、岡田さんはとちぎ博の同窓会に参加しました。開催から40年以上経った今も毎年集まり近況報告をしています。やはり話題にあがるのは当時のことでした。

「観覧車に雷が落ちたことがあったよね」

「3日間くらい止まった」

同窓会の中に若い女性の姿がありました。

デザイナーなどの仕事をしている宇都宮市在住の中村ひかるさん(30)です。中村さんは、生まれる前に開催されたとちぎ博の熱狂的なファンで、数年前からこの同窓会に参加し当時の話に耳を傾けています。

どれほど好きかというと…4年前にとちぎ博に関連するグッズの収集を始めてからこれまでに非売品のものも含めて150個集めたそうです。

オークションで競り落としたり、事務局のOBから譲り受けたりしたものがほとんどで、入場チケットや飲食ブースで販売されていたという限定デザインのビール缶なども大切に保管しています。

なぜとちぎ博にここまで魅了されたのでしょうか。

(中村ひかるさん)

「科学や最新技術が好きで、小学生の頃、愛知万博(2005年に開催)には10回以上行きました。そこで、父親から昔仕事でとちぎ博に携わったと聞き、生まれ育った場所のことなので知りたくなったことがきっかけです」

「宇都宮市はいろいろな企業の工場があり、不思議に思っていたのですが、それがとちぎ博がきっかけだと知りました。とちぎ博があったから今の栃木県があると思うので、もっとみんなに知ってほしい」

同世代の友人はとちぎ博の開催自体を知らない人も多いといいます。会場となった跡地には市の施設や野球場などができましたが、記念碑や資料館などは無く、中村さんは「歴史の1つとして知ってほしいが気軽に知ることができる方法や場所が少ない」と歯がゆい思いを抱えています。

そこで2人からの情報を元に、今も残るとちぎ博の形跡を求めて、開催場所から少し離れた平出工業団地にある歩道橋を訪れました。

(小野嶺奈記者)

「ありました!橋に「とちぎ博」と書かれています」

宇都宮国道事務所によりますと、新4号国道の平出工業団地から平出交差点までのおよそ3.7キロの区間がとちぎ博の開催に合わせて開通しました。明確な記録は残っていませんが、開通を記念して橋の名前が「とちぎ博」とつけられたとみられます。

また、とちぎ博のシンボルだった観覧車は群馬県伊勢崎市の遊園地「Auto Mirai 華蔵寺遊園地」に移転し、今も子どもたちの笑顔を乗せて稼働を続けていますが、従業員の中でも栃木県にあったと知る人は一部になっています。

そして実行委員会事務局だった岡田さんは、とちぎ博のレガシーが今の私たちの生活につながっていると教えてくれました。

(岡田操さん)

「当時清原工業団地の立地企業は11〜12社でほとんどが空地だった。本当の目的は清原工業団地を売りたかったんです。イメージアップのためにあそこを選んだと言っても過言ではない。それに加えて県内のほかの工業団地にも立地してもらうことで、県内の所得向上につなげることが目的でした」

「清原工業団地はすべて売れて、県内のほかの工業団地にもたくさん企業が立地された。県民所得の向上の要因の1つに、とちぎ博があったと私は評価しているんです」

県と宇都宮市が清原工業団地の造成と分譲のために1960年に設置した「宇都宮市街地開発組合」は、すべての分譲を終えたことで2018年に解散しました。県と宇都宮市は分譲した利益などで得た残余金およそ119億円をLRTの事業に充てました。

今、清原地区にはLRTが走り大勢の人を乗せています。

とちぎ博のテーマは「21世紀へのたびだち・明日のくらしと産業」。

とちぎ博は産業の発展に加えて、21世紀の私たちの生活に彩りを添えてくれるきっかけにもなっていました。

とちぎ博は1984年の7月12日〜9月16日まで、清原工業団地にある宇都宮市清原中央公園で開催されました。県内外から240の企業が出展、20のパビリオンが並ぶという地方博覧会としては最大級の規模となりました。

67日間の会期に、目標入場者数を超えた134万人が来場。黒字化にも成功し、県内経済の発展や産業の知名度アップなど多方面に効果をもたらしました。

とちぎ博の実行委員会事務局のメンバーだった元県職員の岡田操さん(78)です。とちぎ博を担当した当時は30代。開催が決まった時のことを懐かしそうに話してくれました。

(岡田操さん)

「船田譲県知事(当時)が産業博覧会を開催すると記者会見で発表したが、県の幹部も知らされていなかったんです。当時各地で地方博がやっていましたが、その地方のマスコミが主催することが多く、プロデューサーも『地方公共団体が主催は初めてだ』と言っていました」

始まった当初、入場者数は1日8千人ほどの日もありましたが、子どもたちの夏休み期間に入ると一気に増え、ピーク時には1日で6万人を超えました。観覧車に乗るのに数時間待ち、あらゆるパビリオンにも人だかりができたそうです。

この日、岡田さんはとちぎ博の同窓会に参加しました。開催から40年以上経った今も毎年集まり近況報告をしています。やはり話題にあがるのは当時のことでした。

「観覧車に雷が落ちたことがあったよね」

「3日間くらい止まった」

同窓会の中に若い女性の姿がありました。

デザイナーなどの仕事をしている宇都宮市在住の中村ひかるさん(30)です。中村さんは、生まれる前に開催されたとちぎ博の熱狂的なファンで、数年前からこの同窓会に参加し当時の話に耳を傾けています。

どれほど好きかというと…4年前にとちぎ博に関連するグッズの収集を始めてからこれまでに非売品のものも含めて150個集めたそうです。

オークションで競り落としたり、事務局のOBから譲り受けたりしたものがほとんどで、入場チケットや飲食ブースで販売されていたという限定デザインのビール缶なども大切に保管しています。

なぜとちぎ博にここまで魅了されたのでしょうか。

(中村ひかるさん)

「科学や最新技術が好きで、小学生の頃、愛知万博(2005年に開催)には10回以上行きました。そこで、父親から昔仕事でとちぎ博に携わったと聞き、生まれ育った場所のことなので知りたくなったことがきっかけです」

「宇都宮市はいろいろな企業の工場があり、不思議に思っていたのですが、それがとちぎ博がきっかけだと知りました。とちぎ博があったから今の栃木県があると思うので、もっとみんなに知ってほしい」

同世代の友人はとちぎ博の開催自体を知らない人も多いといいます。会場となった跡地には市の施設や野球場などができましたが、記念碑や資料館などは無く、中村さんは「歴史の1つとして知ってほしいが気軽に知ることができる方法や場所が少ない」と歯がゆい思いを抱えています。

そこで2人からの情報を元に、今も残るとちぎ博の形跡を求めて、開催場所から少し離れた平出工業団地にある歩道橋を訪れました。

(小野嶺奈記者)

「ありました!橋に「とちぎ博」と書かれています」

宇都宮国道事務所によりますと、新4号国道の平出工業団地から平出交差点までのおよそ3.7キロの区間がとちぎ博の開催に合わせて開通しました。明確な記録は残っていませんが、開通を記念して橋の名前が「とちぎ博」とつけられたとみられます。

また、とちぎ博のシンボルだった観覧車は群馬県伊勢崎市の遊園地「Auto Mirai 華蔵寺遊園地」に移転し、今も子どもたちの笑顔を乗せて稼働を続けていますが、従業員の中でも栃木県にあったと知る人は一部になっています。

そして実行委員会事務局だった岡田さんは、とちぎ博のレガシーが今の私たちの生活につながっていると教えてくれました。

(岡田操さん)

「当時清原工業団地の立地企業は11〜12社でほとんどが空地だった。本当の目的は清原工業団地を売りたかったんです。イメージアップのためにあそこを選んだと言っても過言ではない。それに加えて県内のほかの工業団地にも立地してもらうことで、県内の所得向上につなげることが目的でした」

「清原工業団地はすべて売れて、県内のほかの工業団地にもたくさん企業が立地された。県民所得の向上の要因の1つに、とちぎ博があったと私は評価しているんです」

県と宇都宮市が清原工業団地の造成と分譲のために1960年に設置した「宇都宮市街地開発組合」は、すべての分譲を終えたことで2018年に解散しました。県と宇都宮市は分譲した利益などで得た残余金およそ119億円をLRTの事業に充てました。

今、清原地区にはLRTが走り大勢の人を乗せています。

とちぎ博のテーマは「21世紀へのたびだち・明日のくらしと産業」。

とちぎ博は産業の発展に加えて、21世紀の私たちの生活に彩りを添えてくれるきっかけにもなっていました。