参院選の公開討論会 立候補予定の4人 経済政策・次世代への支援などで舌戦

参議院選挙が7月3日に公示されることが決まり、事実上の選挙戦に突入しました。栃木選挙区にはこれまでに5人が立候補を表明していて、このうちの4人が公開討論会で経済政策や次世代への支援、外交をテーマに意見を戦わせました。

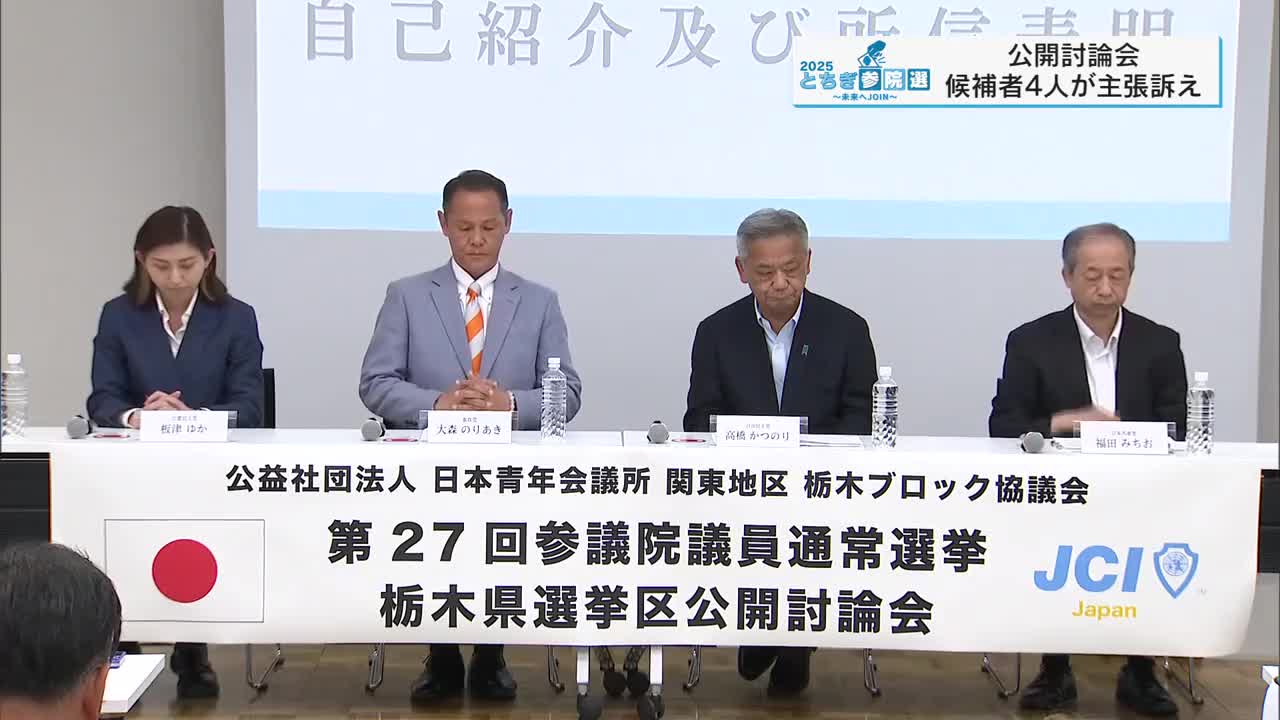

公開討論会は24日、日本青年会議所関東地区栃木ブロック協議会がライトキューブ宇都宮で開催しました。出席したのは自民党・現職の高橋克法氏(67)、いずれも新人の立憲民主党・板津由華氏(37)、日本共産党・福田道夫氏(66)、参政党・大森紀明氏(54)の4人です。立候補を予定しているNHK党・新人の高橋真佐子氏(60)は参加しませんでした。

4人は大きく3つのテーマで議論を交わし、「経済と暮らしを守る政策」のテーマでは物価高対策や消費税などについてそれぞれが考えを述べました。

参政・大森氏は「積極財政」「国民税負担率35%で上限を切り、消費税廃止を軸に国民の手取りを増やす」と訴え、そのほか「金融取引への規制強化で富裕層への富の集中を防ぐ」「インボイス廃止」などにも触れました。

自民・高橋氏は「コストプッシュ型インフレの時に政策を間違えると、デフレの泥沼にはまる。今必要なのは財政政策」とした上で、「医療・介護・福祉・保育分野の公定価格を引き上げ、従事者の処遇改善の必要がある」としました。

共産・福田氏は「消費税廃止を目指し、緊急に5%への減税」を掲げ、財源については「大企業と富裕層への優遇税制をただすことでつくる」とし、インボイス廃止にも触れました。

立民・板津氏は「短・中・長期の視点が重要」とした上で「短期的にはガソリン暫定税率廃止。中期的には一定期間の食料品の消費税ゼロ%への引き下げ、インボイス廃止。長期的には農家の所得補償」と訴えました。

また「コメの小売り価格を下げることは可能か」という質問に対しては、大森氏のみが「既に農家が積極的に設備投資をしていて、価格を下げると来年以降の経営に影響がある」として反対の立場を示しました。

高橋氏は「農家を守るためには、出荷時の価格が再生産可能な価格であることが重要」とし、福田氏は「価格は市場任せにせず、農家の所得補償は国が行うべき」と主張、板津氏は「価格の引き下げが望ましいが、中長期的な安定生産につなげることが重要だ」としました。

2つ目のテーマ「次世代への投資」については、高橋氏は「所得の格差が教育の格差につながらないよう、高等教育の無償化を模索する必要がある。喫緊では給食費の無償化が必要」と主張。福田氏は「大学の授業料を半額、入学金を無償化し、将来的には無償化を目指す」と主張し、最低賃金を1700円に賃上げすることにも触れました。

板津氏は男性の育休制度の義務化、出産費用の保険適用や不妊治療の支援拡大、学校教育や給食費の無償化を訴えました。大森氏は、0歳から15歳の子どもへ月10万円の給付金支給と家庭の所得税軽減、労働派遣法を見直し、企業側にメリットがあるように税制改革を行うことを主張しました。

討論会ではこのほかにアメリカのトランプ政権との関係や、安全保障について舌戦が展開され、それぞれの政策や主張の違いが明らかになりました。

討論会は25日から、協議会のYouTubeで配信されています。

公開討論会は24日、日本青年会議所関東地区栃木ブロック協議会がライトキューブ宇都宮で開催しました。出席したのは自民党・現職の高橋克法氏(67)、いずれも新人の立憲民主党・板津由華氏(37)、日本共産党・福田道夫氏(66)、参政党・大森紀明氏(54)の4人です。立候補を予定しているNHK党・新人の高橋真佐子氏(60)は参加しませんでした。

4人は大きく3つのテーマで議論を交わし、「経済と暮らしを守る政策」のテーマでは物価高対策や消費税などについてそれぞれが考えを述べました。

参政・大森氏は「積極財政」「国民税負担率35%で上限を切り、消費税廃止を軸に国民の手取りを増やす」と訴え、そのほか「金融取引への規制強化で富裕層への富の集中を防ぐ」「インボイス廃止」などにも触れました。

自民・高橋氏は「コストプッシュ型インフレの時に政策を間違えると、デフレの泥沼にはまる。今必要なのは財政政策」とした上で、「医療・介護・福祉・保育分野の公定価格を引き上げ、従事者の処遇改善の必要がある」としました。

共産・福田氏は「消費税廃止を目指し、緊急に5%への減税」を掲げ、財源については「大企業と富裕層への優遇税制をただすことでつくる」とし、インボイス廃止にも触れました。

立民・板津氏は「短・中・長期の視点が重要」とした上で「短期的にはガソリン暫定税率廃止。中期的には一定期間の食料品の消費税ゼロ%への引き下げ、インボイス廃止。長期的には農家の所得補償」と訴えました。

また「コメの小売り価格を下げることは可能か」という質問に対しては、大森氏のみが「既に農家が積極的に設備投資をしていて、価格を下げると来年以降の経営に影響がある」として反対の立場を示しました。

高橋氏は「農家を守るためには、出荷時の価格が再生産可能な価格であることが重要」とし、福田氏は「価格は市場任せにせず、農家の所得補償は国が行うべき」と主張、板津氏は「価格の引き下げが望ましいが、中長期的な安定生産につなげることが重要だ」としました。

2つ目のテーマ「次世代への投資」については、高橋氏は「所得の格差が教育の格差につながらないよう、高等教育の無償化を模索する必要がある。喫緊では給食費の無償化が必要」と主張。福田氏は「大学の授業料を半額、入学金を無償化し、将来的には無償化を目指す」と主張し、最低賃金を1700円に賃上げすることにも触れました。

板津氏は男性の育休制度の義務化、出産費用の保険適用や不妊治療の支援拡大、学校教育や給食費の無償化を訴えました。大森氏は、0歳から15歳の子どもへ月10万円の給付金支給と家庭の所得税軽減、労働派遣法を見直し、企業側にメリットがあるように税制改革を行うことを主張しました。

討論会ではこのほかにアメリカのトランプ政権との関係や、安全保障について舌戦が展開され、それぞれの政策や主張の違いが明らかになりました。

討論会は25日から、協議会のYouTubeで配信されています。