マダニ感染症 栃木県内の医療機関で初確認 全国では患者数過去最多ペース

マダニが媒介する感染症、SFTS・「重症熱性血小板減少症候群」の患者が過去最多を上回るペースで増えています。8月に入り、栃木県は、患者を初めて確認し、注意を呼び掛けています。

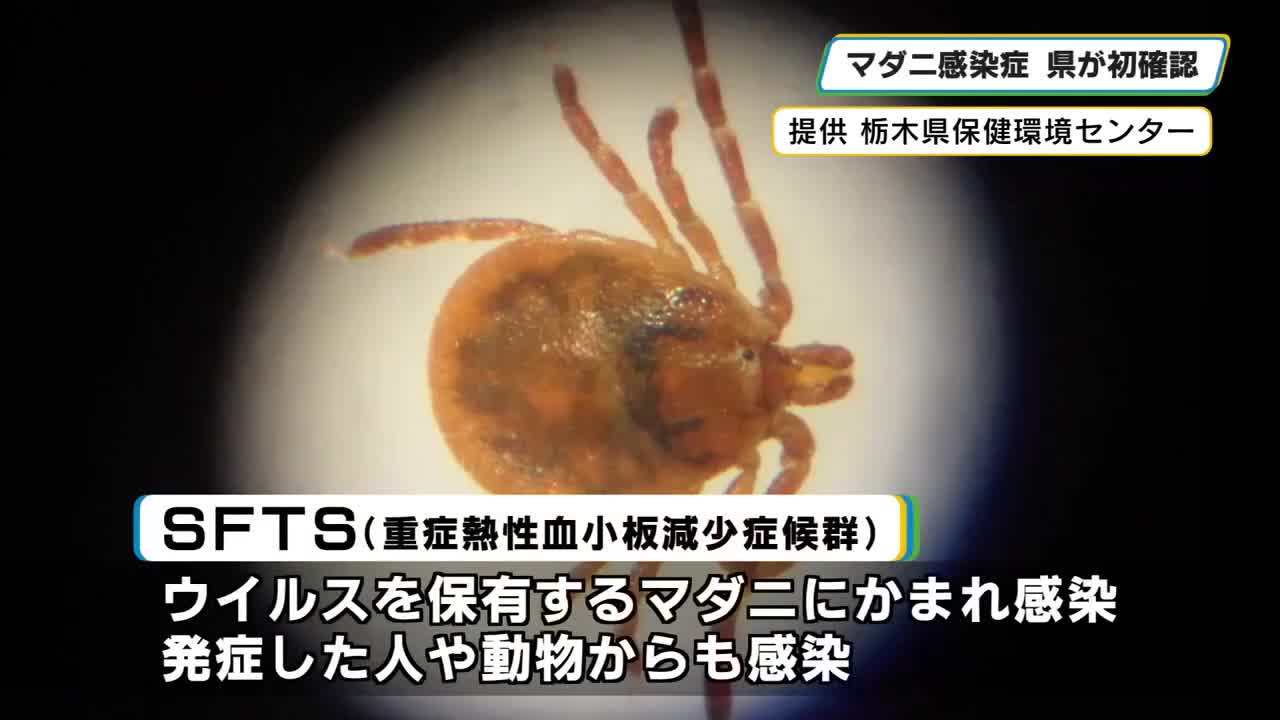

SFTSは、ウイルスを持つマダニにかまれることで感染する感染症で発症したヒトや動物からも感染することがあります。潜伏期間は6日から2週間でその後、発熱やおう吐意識障害などの症状が現われて死亡することもあり、国内の患者の致死率は27%と報告されています。

国立健康危機管理研究機構によりますと国内では2013年に初めて確認され、県内では、今月8日、小山市にある県南健康福祉センター管内の医療機関から初めて患者の発生の届け出がありました。茨城県に住む70代の男性が自宅付近でマダニに刺され、栃木県の医療機関を受診してSFTSウイルスが検出されたということです。

これまでSFTSは、西日本を中心に確認されていましたが関東など患者の発生が報告されていなかった地域でも報告されるようになっています。機構によりますとことしに入ってから今月3日までに報告された患者の数は速報値で124人となり、すでに去年1年間の120人を超えています。過去最多は2023年の年間134人で、その年の同じ時期の104人を20人上回っています。

マダニは、草むらなどに多く生息し、春から秋に盛んに活動するため、県では、夏休みのレジャーや農作業で刺されないよう肌の露出を避けて虫よけ剤を使用するなど対策を呼び掛けています。

SFTSは、ウイルスを持つマダニにかまれることで感染する感染症で発症したヒトや動物からも感染することがあります。潜伏期間は6日から2週間でその後、発熱やおう吐意識障害などの症状が現われて死亡することもあり、国内の患者の致死率は27%と報告されています。

国立健康危機管理研究機構によりますと国内では2013年に初めて確認され、県内では、今月8日、小山市にある県南健康福祉センター管内の医療機関から初めて患者の発生の届け出がありました。茨城県に住む70代の男性が自宅付近でマダニに刺され、栃木県の医療機関を受診してSFTSウイルスが検出されたということです。

これまでSFTSは、西日本を中心に確認されていましたが関東など患者の発生が報告されていなかった地域でも報告されるようになっています。機構によりますとことしに入ってから今月3日までに報告された患者の数は速報値で124人となり、すでに去年1年間の120人を超えています。過去最多は2023年の年間134人で、その年の同じ時期の104人を20人上回っています。

マダニは、草むらなどに多く生息し、春から秋に盛んに活動するため、県では、夏休みのレジャーや農作業で刺されないよう肌の露出を避けて虫よけ剤を使用するなど対策を呼び掛けています。