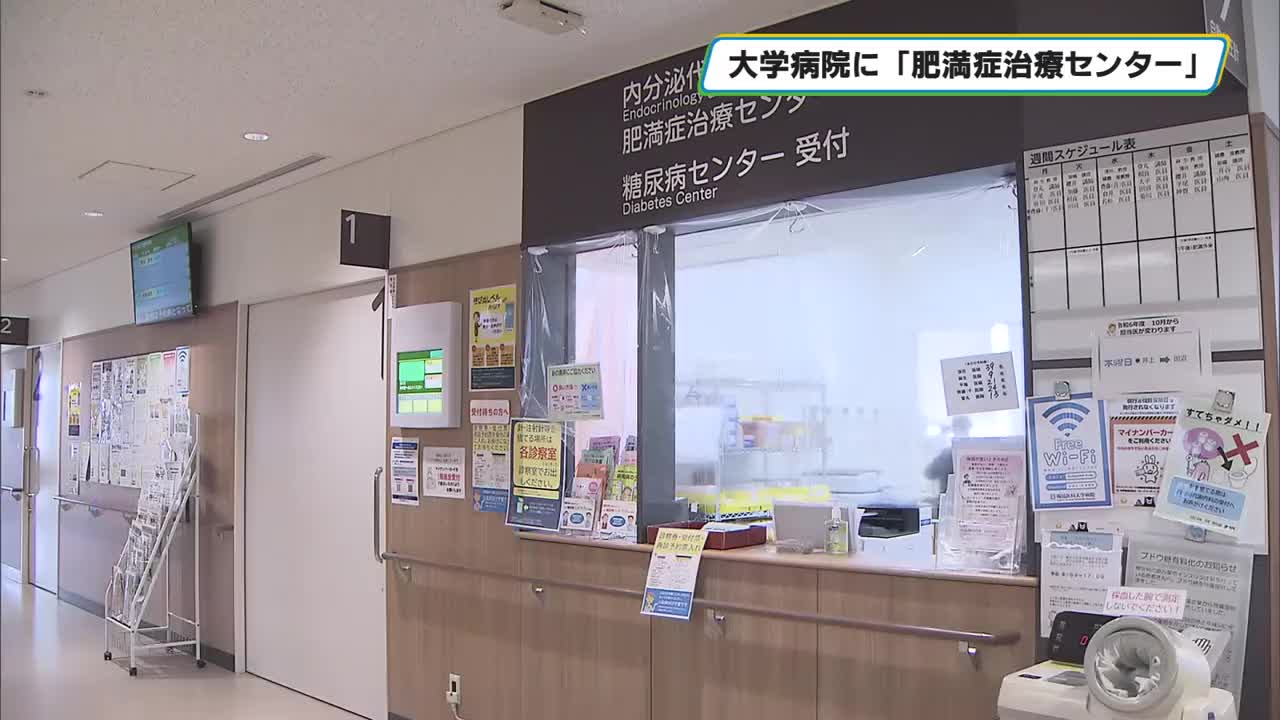

獨協医科大学病院に「肥満症治療センター」開設 治療体制を拡大

栃木県壬生町にある大学病院が今年、肥満症の治療を行う「肥満症治療センター」を開設しました。これまでの治療の体制を広げた医療チームが、個々の患者に応じた治療や外科手術を行います。

「肥満症治療センター」が開設されたのは、獨協医科大学病院です。この病院では、肥満外来を2001年に開設し、食事や運動療法に取り組んできました。2019年からは肥満の度合を測るBMIが35以上の高度肥満症で、6カ月以上の内科的治療で改善がみられない糖尿病や高血圧などの疾患がある患者を対象に、胃の大部分を切除して容量を小さくし、食事の量を減らす治療を始めました。外科手術は2024年末までに22例あります。

2024年2月には、食欲を抑える効果のある新たな肥満症治療薬が保険の適用になるなど治療が充実してきました。これを契機に、院内での肥満症治療の理解を深めることや、患者の個別の症状に的確に対応しようと、センターを開設しました。

(獨協医科大学病院肥満症治療センター 麻生好正センター長)

「肥満を根本的に改善させれば、付随する疾患が良くなる。糖尿病の肥満者はがんのリスクも高いことから、非常に重要な治療。『センター』は病院の中心。情報共有ができ、レベルアップして(患者を)対応できる」

獨協医科大学病院によりますと、これまではスタッフ9人ほどが治療に当たっていましたが、肥満症患者の中には心不全や膝の痛み、それに無呼吸症候群などの症状も見られることから、センターには新たに心臓血管内科や整形外科、睡眠医療センターのスタッフが加わり、およそ10の診療科から15人がチームとなります。

それぞれの診療科にかかる患者の中にも、肥満が疑われる患者がいるため、診療科が横断的に連携して個々の患者に合わせた包括的な治療を行っていくとしています。

(獨協医科大学病院肥満症治療センター 中川正敏副センター長)

「太っていることは『その人の生活習慣や考え方が悪い』と本人も社会もそう思っている節がある。もちろん本人の生活習慣にだいたい問題はあるが、そういった人がみんな肥満になるかというとそうではなく、肥満になりやすい体質があると思う。治療へのハードルを下げて『相談してみよう』と思っていただければ」

「肥満症治療センター」が開設されたのは、獨協医科大学病院です。この病院では、肥満外来を2001年に開設し、食事や運動療法に取り組んできました。2019年からは肥満の度合を測るBMIが35以上の高度肥満症で、6カ月以上の内科的治療で改善がみられない糖尿病や高血圧などの疾患がある患者を対象に、胃の大部分を切除して容量を小さくし、食事の量を減らす治療を始めました。外科手術は2024年末までに22例あります。

2024年2月には、食欲を抑える効果のある新たな肥満症治療薬が保険の適用になるなど治療が充実してきました。これを契機に、院内での肥満症治療の理解を深めることや、患者の個別の症状に的確に対応しようと、センターを開設しました。

(獨協医科大学病院肥満症治療センター 麻生好正センター長)

「肥満を根本的に改善させれば、付随する疾患が良くなる。糖尿病の肥満者はがんのリスクも高いことから、非常に重要な治療。『センター』は病院の中心。情報共有ができ、レベルアップして(患者を)対応できる」

獨協医科大学病院によりますと、これまではスタッフ9人ほどが治療に当たっていましたが、肥満症患者の中には心不全や膝の痛み、それに無呼吸症候群などの症状も見られることから、センターには新たに心臓血管内科や整形外科、睡眠医療センターのスタッフが加わり、およそ10の診療科から15人がチームとなります。

それぞれの診療科にかかる患者の中にも、肥満が疑われる患者がいるため、診療科が横断的に連携して個々の患者に合わせた包括的な治療を行っていくとしています。

(獨協医科大学病院肥満症治療センター 中川正敏副センター長)

「太っていることは『その人の生活習慣や考え方が悪い』と本人も社会もそう思っている節がある。もちろん本人の生活習慣にだいたい問題はあるが、そういった人がみんな肥満になるかというとそうではなく、肥満になりやすい体質があると思う。治療へのハードルを下げて『相談してみよう』と思っていただければ」