【とちぎ昭和100年】熱狂と感動 1980年「栃の葉国体」 旗手の長島偉之さんと振り返る

宇都宮市にある栃木県総合運動公園第2陸上競技場。

1979年に、あるスポーツ大会のために栃木県が一丸となって整備したこの施設は、それから約半世紀の間、県民に様々な景色を見せてきました。

その大会は、今から45年前の1980年に華々しく開幕しました。

都道府県対抗で競われる国内最大のスポーツの祭典「国民体育大会」いわゆる「国体」です。

開会式や閉会式、それに陸上競技がこの場所で行われました。

県内では初めて、全国では35回目の開催となったこの国体。

栃木県の郷土の木として親しまれるトチノキの葉から名前を取って、「栃の葉国体」と呼ばれました。

「のびる力・むすぶ心・ひらくあした」と題されたスローガンには、県民が互いに手をつなぎ合い、より豊かな栃木を作っていこうという思いが込められています。

炬火リレーは、那須岳山頂、県総合運動公園第2陸上競技場、そして足利学校と、3カ所から火が起こされ、再び一つになって県総合運動公園第2陸上競技場の炬火台に灯されました。

一大イベントの開催とあって、開会式のフィナーレでは、中学生から大人までの7千500人による集団演技が行われ、大会の始まりを華やかに彩りました。

この大会に出場した栃木県選手団は808人で3色の鮮やかなユニフォームを着て、入場行進をしました。

県の旗を左手1本で軽々と持ちながら隊列の先頭を歩く旗手の男性。

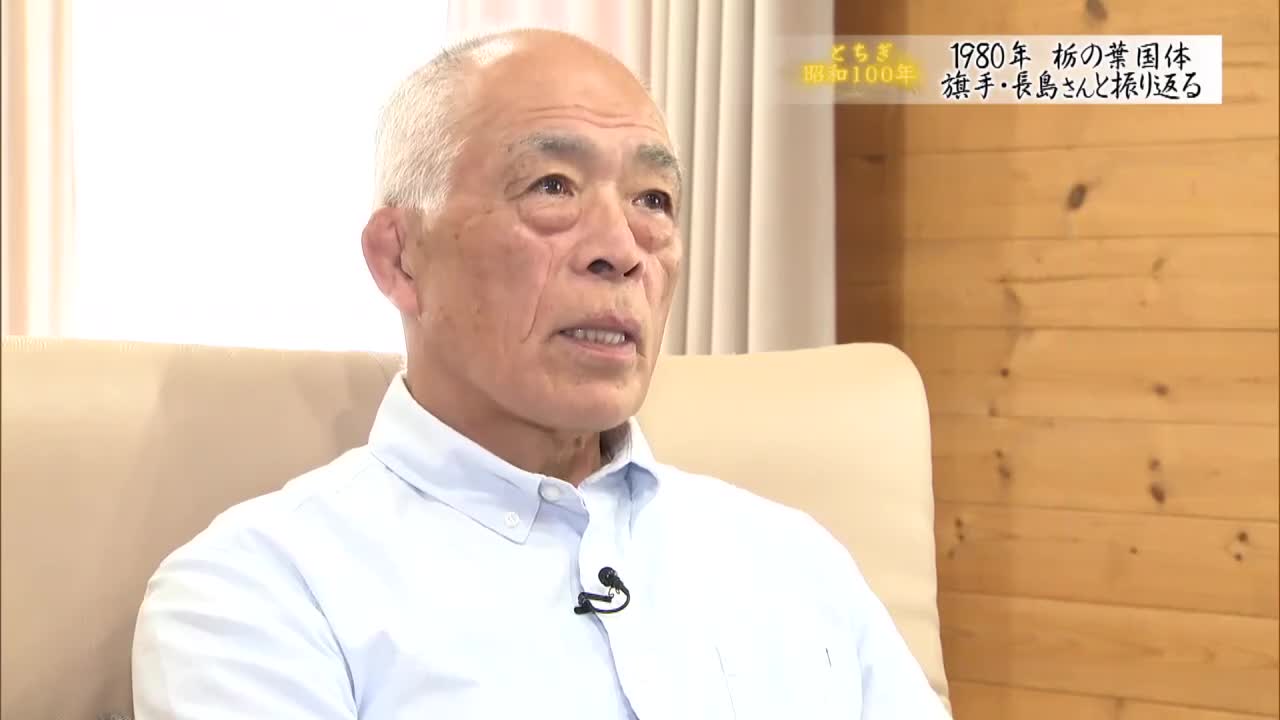

この大会のレスリンググレコローマン82kg級に出場した長島偉之さんです。

長島さんは当時26歳で、普段は教員として足利工業高校の教壇に立ちながら、大会に出場しました。

長島 偉之さん:

「会場はきれいでした。いろんな方が手をかけて、花壇があったり、ワクワクして、最後の僕の現役を終える場をこれで迎えるのかなっていうことを感じていました」

教員と両立して取り組んでいた、競技生活ラストの大会にしようと練習に励んでいた矢先、1本の電話が鳴ります。

長島 偉之さん:

「これは下野新聞社なんですが、『長島さん旗手になりました。ご感想をいただきたいんですが』と。キツネにつままれたような状況で、『僕が旗手ですか?』と。どんなコメントをしたかもはっきり覚えていない状況です」

旗手という大役を務め、その時肌で感じたことを今でも覚えているといいます。

長島 偉之さん:

「これは本当に感無量ですね。最後を栃木選手団が入場するわけですが、そのトップで入って、大歓声を受けて入りましたので、全身が震えるような興奮をしたのを覚えています」

旗手になって、より一層、優勝したい、勝って恩返しがしたいと決意をして試合の決勝に臨みました。

長島 偉之さん:

「リードしていて、このままいけば勝てると臨んでいましたが、試合の後半に大技、いわゆるプロレスの「バックドロップ」。抱えられて後ろに投げられまして、大逆転で負けました」

決勝で負けた悔しさからか、それまでと打って変わって現役を続ける意志を持ちます。

さらにこのタイミングで、グレコローマンスタイルから攻撃でより自由度の高いフリースタイルに転向を決意します。

この決断が、のちに運命を変えることになるのです。

長島 偉之さん:

「勝てるチャンスが出てくるような気が自分ではしていた。全日本を初めて制したのは、国体が終わって3年目。2連覇目がロサンゼルスオリンピックのときだった」

長島さんは種目の転向後、1984年のロサンゼルスオリンピックで、レスリングフリースタイル82kg級に出場し、見事銀メダルを獲得します。

オリンピック・メダリストになったのです。

ロサンゼルスオリンピック終了後には引退を迎え、その後は指導者として次世代のレスリング選手育成に取り組みました。

長島さんは2025年で72歳、現在は栃木県レスリング協会の理事長を務め、競技の普及啓発のため活動を続けています。

また2022年に開催された県内2回目の国体「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」で、レスリング競技の準備委員として栃の葉国体の経験を後進に引き継ぎました。

県内で行われた2つの国体を経験した長島さんは、国体をどのように捉えているのでしょうか。

長島 偉之さん:

「レスリング競技に関して言いますと大きな選手に育って行く、そういう場であった。今でもそうだと思う」

一方、私たちの日々の生活の中で健康を意識することに繋げてほしいと話します。

長島 偉之さん:

「競技スポーツは一部の人で、楽しんで健康を作っていく、そして明るい社会、明るい生活をしていく、そういう目標であってほしいと思います」

2度の国体を経験した栃木県。

栃の葉国体の会場となった県総合運動公園第2陸上競技場は、現在も陸上やラグビーの大会会場として使用され、数々のスポーツ選手やドラマを生み出してきました。整備をして色見など変わったところもありますが炬火台や、客席からの眺めは今も当時のままです。

昭和天皇が開会式をご覧になった貴賓室も、あのときから変わっていません。

県内の山々を眺められる場所に作られたこの部屋は、大きく開けた窓ガラスを正面に座ると、炬火台がはっきりと見えます。

昭和天皇はこの場所から開会式を見届けられ、全国から集まった選手たちに激励のことばをかけられました。

県民を熱狂と感動の渦に巻き込んだ1980年の栃の葉国体。

その記憶は当時を知る人々、そして現在も県内各地で残されている競技会場などから、辿ることができます。

一方で国体は2024年から名前が「国民スポーツ大会」に変わるなど、形が変わりつつあります。

2025年3月には、大会の在り方を検討する有識者会議で、複数の都道府県での開催を可能にすることなどが盛り込まれた提言がまとめられました。

長島 偉之さん:

「国体が今後も、形は変わっていくかもしれないが、残っていってほしいと思う」

1979年に、あるスポーツ大会のために栃木県が一丸となって整備したこの施設は、それから約半世紀の間、県民に様々な景色を見せてきました。

その大会は、今から45年前の1980年に華々しく開幕しました。

都道府県対抗で競われる国内最大のスポーツの祭典「国民体育大会」いわゆる「国体」です。

開会式や閉会式、それに陸上競技がこの場所で行われました。

県内では初めて、全国では35回目の開催となったこの国体。

栃木県の郷土の木として親しまれるトチノキの葉から名前を取って、「栃の葉国体」と呼ばれました。

「のびる力・むすぶ心・ひらくあした」と題されたスローガンには、県民が互いに手をつなぎ合い、より豊かな栃木を作っていこうという思いが込められています。

炬火リレーは、那須岳山頂、県総合運動公園第2陸上競技場、そして足利学校と、3カ所から火が起こされ、再び一つになって県総合運動公園第2陸上競技場の炬火台に灯されました。

一大イベントの開催とあって、開会式のフィナーレでは、中学生から大人までの7千500人による集団演技が行われ、大会の始まりを華やかに彩りました。

この大会に出場した栃木県選手団は808人で3色の鮮やかなユニフォームを着て、入場行進をしました。

県の旗を左手1本で軽々と持ちながら隊列の先頭を歩く旗手の男性。

この大会のレスリンググレコローマン82kg級に出場した長島偉之さんです。

長島さんは当時26歳で、普段は教員として足利工業高校の教壇に立ちながら、大会に出場しました。

長島 偉之さん:

「会場はきれいでした。いろんな方が手をかけて、花壇があったり、ワクワクして、最後の僕の現役を終える場をこれで迎えるのかなっていうことを感じていました」

教員と両立して取り組んでいた、競技生活ラストの大会にしようと練習に励んでいた矢先、1本の電話が鳴ります。

長島 偉之さん:

「これは下野新聞社なんですが、『長島さん旗手になりました。ご感想をいただきたいんですが』と。キツネにつままれたような状況で、『僕が旗手ですか?』と。どんなコメントをしたかもはっきり覚えていない状況です」

旗手という大役を務め、その時肌で感じたことを今でも覚えているといいます。

長島 偉之さん:

「これは本当に感無量ですね。最後を栃木選手団が入場するわけですが、そのトップで入って、大歓声を受けて入りましたので、全身が震えるような興奮をしたのを覚えています」

旗手になって、より一層、優勝したい、勝って恩返しがしたいと決意をして試合の決勝に臨みました。

長島 偉之さん:

「リードしていて、このままいけば勝てると臨んでいましたが、試合の後半に大技、いわゆるプロレスの「バックドロップ」。抱えられて後ろに投げられまして、大逆転で負けました」

決勝で負けた悔しさからか、それまでと打って変わって現役を続ける意志を持ちます。

さらにこのタイミングで、グレコローマンスタイルから攻撃でより自由度の高いフリースタイルに転向を決意します。

この決断が、のちに運命を変えることになるのです。

長島 偉之さん:

「勝てるチャンスが出てくるような気が自分ではしていた。全日本を初めて制したのは、国体が終わって3年目。2連覇目がロサンゼルスオリンピックのときだった」

長島さんは種目の転向後、1984年のロサンゼルスオリンピックで、レスリングフリースタイル82kg級に出場し、見事銀メダルを獲得します。

オリンピック・メダリストになったのです。

ロサンゼルスオリンピック終了後には引退を迎え、その後は指導者として次世代のレスリング選手育成に取り組みました。

長島さんは2025年で72歳、現在は栃木県レスリング協会の理事長を務め、競技の普及啓発のため活動を続けています。

また2022年に開催された県内2回目の国体「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」で、レスリング競技の準備委員として栃の葉国体の経験を後進に引き継ぎました。

県内で行われた2つの国体を経験した長島さんは、国体をどのように捉えているのでしょうか。

長島 偉之さん:

「レスリング競技に関して言いますと大きな選手に育って行く、そういう場であった。今でもそうだと思う」

一方、私たちの日々の生活の中で健康を意識することに繋げてほしいと話します。

長島 偉之さん:

「競技スポーツは一部の人で、楽しんで健康を作っていく、そして明るい社会、明るい生活をしていく、そういう目標であってほしいと思います」

2度の国体を経験した栃木県。

栃の葉国体の会場となった県総合運動公園第2陸上競技場は、現在も陸上やラグビーの大会会場として使用され、数々のスポーツ選手やドラマを生み出してきました。整備をして色見など変わったところもありますが炬火台や、客席からの眺めは今も当時のままです。

昭和天皇が開会式をご覧になった貴賓室も、あのときから変わっていません。

県内の山々を眺められる場所に作られたこの部屋は、大きく開けた窓ガラスを正面に座ると、炬火台がはっきりと見えます。

昭和天皇はこの場所から開会式を見届けられ、全国から集まった選手たちに激励のことばをかけられました。

県民を熱狂と感動の渦に巻き込んだ1980年の栃の葉国体。

その記憶は当時を知る人々、そして現在も県内各地で残されている競技会場などから、辿ることができます。

一方で国体は2024年から名前が「国民スポーツ大会」に変わるなど、形が変わりつつあります。

2025年3月には、大会の在り方を検討する有識者会議で、複数の都道府県での開催を可能にすることなどが盛り込まれた提言がまとめられました。

長島 偉之さん:

「国体が今後も、形は変わっていくかもしれないが、残っていってほしいと思う」